今回はこちらの問題を解いていきます.

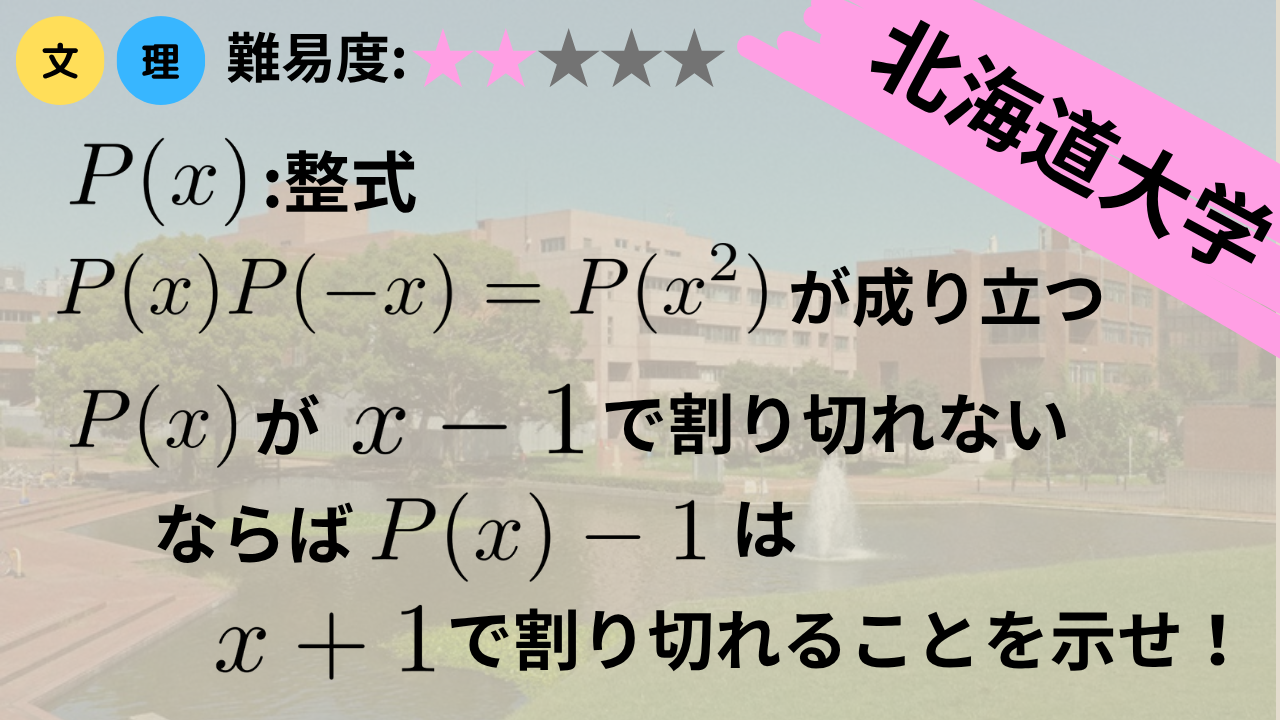

\(P(x)\)は\(x\)の整式であり, \(x\)についての恒等式\(\displaystyle P(x)P(-x)=P(x^2)\)が成り立つ. 以下の問いに答えよ.

(1) \(P(0)=0\)または\(P(0)=1\)であることを示せ.

(2) \(P(x)\)が\(x-1\)で割り切れないならば, \(P(x)-1\)は\(x+1\)で割り切れることを示せ.

(3) 次数が\(2\)である\(P(x)\)をすべて求めよ.

(2023 北海道大学 文系 [1])

それでは解いていきましょう.

(1) 恒等式\(\displaystyle P(x)P(-x)=P(x^2)\)にて\(x=0\)とすると,

$$

\begin{align}

&{P(0)}^2=P(0)\\[1.5ex]

\iff & P(0)\left(P(0)-1\right)=0\\[1.5ex]

\iff & P(0)=0\,\,\,または\,\,\,P(0)=1

\end{align}

$$となり, 示された.

(2) 恒等式\(\displaystyle P(x)P(-x)=P(x^2)\)にて\(x=1\)とすると,$$

\begin{align}

& P(1)P(-1)=P(1)\\[1.5ex]

\iff & P(1)\left\{P(-1)-1\right\}=0\\[1.5ex]

\iff & P(1)=0\,\,\,または\,\,\,P(-1)=1

\end{align}

$$となるが, \(P(1)=0\)とすると, 剰余の定理より\(P(x)\)は\(x-1\)で割り切れることになり前提に矛盾するので, \(P(1)\neq 0\)である. よって, \(P(-1)=1\)がわかる.

\(P(-1)=1\)から, 剰余の定理より, \(P(x)\)を\(x+1\)で割った余りは\(1\)になる. よって, \(P(x)\)を\(x+1\)で割ったときの商を\(Q(x)\)と置くと, $$

P(x)=(x+1)Q(x)+1

$$となり, これから, $$

P(x)-1=(x+1)Q(x)

$$となる. よって, \(P(x)-1\)は\(x+1\)で割り切れることがわかる.

(3) \(P(x)\)は\(2\)次の整式なので, 実数\(a\), \(b\), \(c\)を用いて,$$

P(x)=ax^2+bx+c,\,\,\,(a\neq 0)

$$とおける. これから, $$

\begin{align}

P(x)P(-x)&=(ax^2+bx+c)(ax^2-bx+c)\\[1.5ex]

&=a^2x^4+(2ac-b^2)x^2+c^2

\end{align}

$$となる. これが, $$

P(x^2)=ax^4+bx^2+c

$$に等しいので, 係数を比べて以下の連立方程式を得る. $$

\left\{

\begin{aligned}

& a=a^2\,\,\,・・・①\\[1.5ex]

& b=2ac-b^2\,\,\,・・・② \\[1.5ex]

& c=c^2 \,\,\,・・・③

\end{aligned}

\right.

$$

①から, \(a(a-1)=0\)となるが, \(a\neq 0\)より, \(a=1\)が確定する. また③から\(c(c-1)=0\)となり, \(c=0\) または, \(c=1\) である.

ア) \(c=0\)のとき

②より, \(b=-b^2\) となり, \(b(b+1)=0\)から, \(b=0\) または, \(b=-1\)である.

イ) \(c=1\)のとき

②より, \(b=2-b^2\) となり, \((b+2)(b-1)=0\)から, \(b=-2\) または, \(b=1\)である.

以上から, 連立方程式の解\((a, b, c)\)は,$$

(a, b, c)=(1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, -2, 1), (1, 1, 1)

$$となり, 対応する\(P(x)\)は, $$

P(x)=x^2, x^2-x, x^2-2x+1, x^2+x+1

$$の4つとなる.

解答中で剰余の定理を用いました. 念の為, 剰余の定理を掲載しておきます.

剰余の定理

整式\(P(x)\)を\(x-a)\)で割った余りは\(P(a)\)である.

youtubeでも解説しています.